1. はじめに

組織や会社の中では、社員から上司・経営層に向けて日々さまざまな提案が行われています。たとえば「この業務フローを変えたい」「新たなシステムを導入しよう」「私のチームで新規サービスを始めたい」など。ところが、実際に採用される提案はごく一部であり、大半は「うーん、それはちょっと難しい」「検討はするけど今回は見送り」などの理由で不採用になってしまいます。

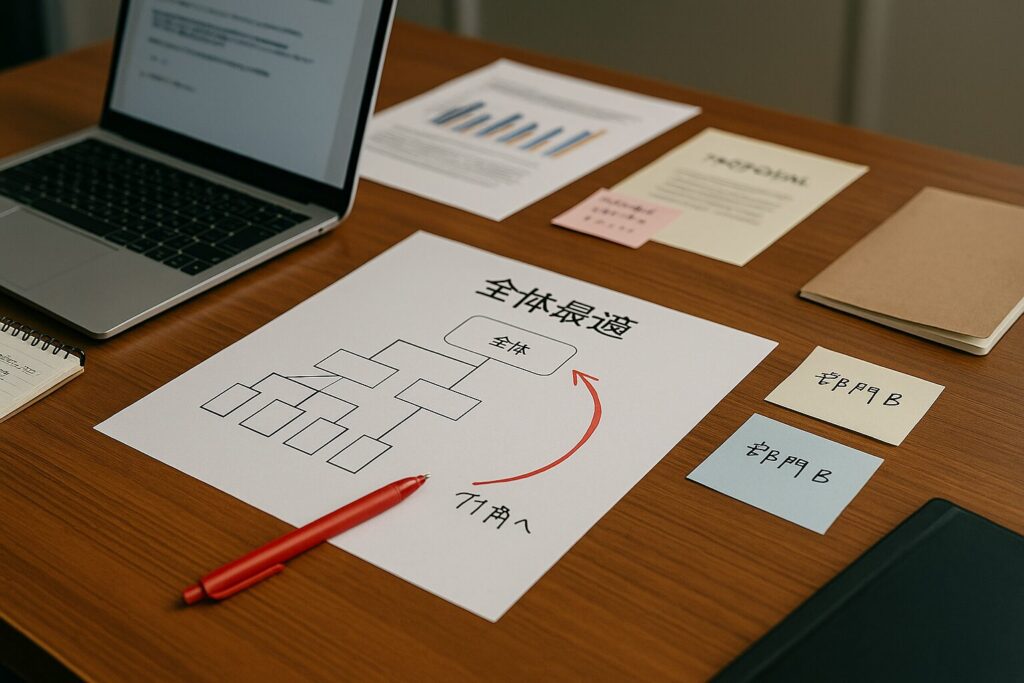

なぜ多くの提案が“通らない”のか? もちろん経営資源の制約やタイミングの問題もあるでしょう。しかし、根本的には、提案が会社全体の視点を欠いていることが大きな原因かもしれません。提案者自身の部署や利害だけを考えた「個別最適」なアイデアでは、経営者が見る「全体最適」には合わず、不採用の判断をせざるを得ないのです。

一方で、会社全体の方向性や利益を踏まえ、「自分の部門だけでなく、他部署への影響」「組織全体の費用対効果」「経営戦略との整合性」まで考慮した“全体最適”の提案ならば、経営者や上層部は「これは良い」と感じ、採用されやすくなるでしょう。さらには、そういう提案ができる社員は重宝され、成長のチャンスも得やすいというメリットもあります。

2. 「個別最適」の提案とは何か

2-1. 自分や部署の範囲だけを見る提案

「個別最適」の提案とは、個人や特定部署の視点だけで利点を考えたアイデアのことです。典型的な例としては、次のようなものが挙げられます。

- 自分の業務効率が上がるから、このツールを導入してほしい

- ○○部門が抱えているこの問題だけを解決したい

- 私が担当する案件だけを優先してほしい

もちろん、本人や部署にとっては良い提案かもしれません。しかし会社全体で見たときに、コストとリターンが釣り合うのか、あるいは他の部署やプロジェクトと競合しないかなど、総合的にみるとメリットよりデメリットが大きい可能性もあります。

2-2. 個別最適が招く「他部署の反発」や「リソースの無駄」

個別最適な提案は、「この人にとってはすごく良い」けれども、「他の部署にとっては負担増や混乱を招く」というケースが起こりやすい。たとえば、開発部門が「このシステムを導入すれば開発が楽になる」と言っても、運用や販売担当に負担が増えるなら、全体としてはかえって非効率になるかもしれません。

- ある部署だけが得をするアイデアは、他部署の協力を得にくい

- 社内のリソースを優先的に割り当ててもらうには、会社全体の利益を示す必要がある

このように、「自分の見えている範囲だけ」で考えた提案は、経営者から見ると“何かが抜け落ちている”ため、却下されがちなのです。

3. 「全体最適」とは何か

3-1. 会社全体の戦略や利益を踏まえた提案

「全体最適」とは、単に「多部署も得をする提案」に留まらず、組織全体が見据えている方向性(ビジョン、経営戦略)や長期的利益に合致し、かつ合理的なコスト・リソース配分で実現できることを指します。以下の観点が重要です:

- 経営ビジョン・目標に合っているか

- 複数の部署・ステークホルダーへの影響を考慮しているか

- 導入コストと効果(費用対効果)が明確か

- 組織文化や社員の受け入れ態勢にもフィットするか

上層部や経営者は、常に「会社全体の舵取り」をしているため、どれか一部署だけのメリットではなく、全社的な成長やバランスを重視して意思決定を行います。そこで「全体最適」を意識した提案こそが採用されやすいのです。

3-2. “部分最適”を超えたプランニング

“部分最適”と“全体最適”は、システム論や経営工学などでもよく使われる概念です。局所的には良くても、全体としては余計なコストが増えたり、他の部分が停滞したりする場合は「部分最適止まり」と言えます。

- 部分最適:一部門・チームの視点だけで考え、そこでの合理性を追求する

- 全体最適:全社視点でメリットを判断し、組織全体が最大限成果を得られるよう設計する

上司や役員からの「ノー」は、“個別最適なアイデアが会社全体にどんなインパクトを与えるかを検討していない”がために出されることが非常に多いのです。

4. なぜ「個別最適」なアイデアが採用されないのか

4-1. 経営者は経営全体を見ている

経営者が日々考えているのは、「どうすれば会社全体の売上や利益が安定し、社員が成長し、社会的評価を高められるか」という視点です。たとえ素晴らしい技術導入案でも、それを実行することで別の領域に弊害が出たり、コストばかりかさんで売上拡大の見込みが薄かったりすると、全体としては不採算と判断される可能性が高いわけです。

4-2. 「誰が得をするのか」だけでは説得力が不足

多くの社員提案は「私たちの部署がやりやすくなる」とか、「自分の業務負担が減る」という動機から生まれます。しかし、それだけだと他部署や上層部には説得力が弱いのです。「それで会社全体の売上やコストにどう寄与するのか?」「他部署の業務はどう影響を受けるか?」という問いに答えられない限り、経営サイドはゴーサインを出しづらいでしょう。

4-3. イニシャルコストやリスクを過小評価

個人視点だと、「このツールさえ入れれば、私の仕事が楽になる」と思うかもしれませんが、そのツール導入には予算が数百万円かかり、ライセンス料や社員教育が必要…といったコスト・リスクが見落とされがち。経営者はそういった全体の投資額とリターンを天秤にかけて考えなければならないので、過大なメリットや過小なコストを主張するだけでは信用を得にくいのです。

5. 「全体最適」の提案をするメリット

5-1. アイデアが採用されやすくなる

当然のことながら、全社利益を見据えた提案は、経営者にとって「ウィン-ウィンの施策」として捉えやすいです。単に一部署の効率化ではなく、「この取り組みは、売上増に繋がるうえに、他部署も負担が増えない(あるいは減る)、しかも社長が掲げるビジョンにも合致している」という形で筋道を立ててプレゼンすれば、トップも「それはいいね、やろう」と言いやすくなるでしょう。

5-2. 経営層との信頼関係が深まる

全体最適な提案を考えられる社員は、「視座が高い」「ビジョンを理解している」とみなされます。結果、上司や経営陣からの評価も高まり、重要なプロジェクトへの参画や昇進・昇格の可能性が広がるかもしれません。会社の立場を意識し、かつ実行力のある人材は、組織にとって非常に貴重だからです。

5-3. 社内の協力を得やすくなる

個別最適のアイデアだと、他部署が「それはうちにメリットがない」と反対したり、冷淡だったりすることがあります。一方、全体最適の発想を持った提案なら、「その案いいね、うちの部署にもプラスがありそうだ」と他部門が協力しやすい状態を作れます。社内の味方が増えれば、実現性も高まるのです。

6. 全体最適の提案をする方法・コツ

6-1. 会社のビジョン・戦略をリサーチする

まず経営者や上司が掲げるビジョンをきちんと把握しましょう。ホームページや社内資料、社長のスピーチなどから、会社が何を重要視し、どんな目標を掲げているかリサーチします。

- 「3年後までに海外進出を目指す」

- 「DXを推進して生産効率を30%上げる」

- 「顧客満足度をトップクラスにする」

などが見えてきたら、自分の提案との接点を考える。**「自分の案は会社のビジョンにこう貢献する」**と明確に示せれば、上層部の支持を得やすくなります。

6-2. 部署横断で関係者にヒアリング

自分のアイデアを実行したとき、他部署にどんな影響が出るかを事前に確認しましょう。

- 販売部門への負担は増えないか

- 製造現場で追加作業が発生しないか

- 経理や管理部門の手間が増えるか減るか

こうした点を把握し、「ここは負担が増えるから、代わりにこういうメリットがある」などメリハリをつけて説明すれば、全体としてのコストとリターンを説得力を持って提示できます。実際、提案の初期段階で相手に根回しすると、後で大きな抵抗に遭わずに済むことが多いです。

6-3. ROIや費用対効果を試算する

全体最適をアピールするには、定量的な数字が欠かせません。例えば新しいツール導入を提案するなら、導入コストを○○万円、見込まれる時間削減や売上増で○○万円のリターンが期待でき、投資回収は1年以内に可能といったシミュレーションを行うと良いでしょう。

- 投資額とリターン

- 人件費削減や在庫削減の見込み

- 新規顧客獲得数

もし数字を出すのが難しければ、近い事例や他社の成功例を参考にするのも手。とにかく**“数字・根拠”**を盛り込むことで、経営者や財務担当に「なるほど、理にかなう」と思ってもらいやすくなります。

6-4. 「Win-Win-Win」を意識する

自分だけが得をするアイデアではなく、会社・部署・個人の三方良しを狙うのが全体最適です。社員全体や他部門にどんなメリットがあるか、顧客には何をもたらすか、さらには地域社会やサプライヤーにとっても良い影響があるか、幅広く検討するとより多くの理解者・協力者を得やすくなります

7. 会社の成長を加速させる“全体最適”実行のメリット

7-1. 合意形成がスムーズになり、実行速度が上がる

現場でアイデアが通らずにストップする理由の一つは、関連部門の協力を得られないことです。しかし、最初から全体最適視点で提案を作り込み、関連部署とも相談を重ねていれば、合意形成が容易です。結果としてプロジェクトの実行速度が上がり、成果も早く出やすくなります。

7-2. 社員の視座が高まり、組織全体が成長する

全体最適を考えられる社員が増えれば、組織全体の視座が上がり、**「会社全体の成果をどう最大化するか」**という共通意識が育ちます。すると部門間のシナジーが生まれ、「うちの部署だけ良ければいい」という旧来の風土から脱却しやすくなるのです。

7-3. 経営者にとっても“任せられる人材”の発見につながる

経営者の視点で言えば、全体最適の提案をする社員は**“任せられる人材”**として映るでしょう。プロジェクトリーダーや管理職、あるいは将来的な幹部候補として育てたいと考えるかもしれません。結果、そうした社員が会社の中核を担うことで、経営層の負担が減り、組織自体が強くなるという好循環が生まれます。

8. まとめ:理念・ビジョンを意識した「全体最適」の提案こそ採用される

多くの社員提案が採用されないのは、会社全体への視点を欠く“個別最適”なアイデアだからです。いくら部署にとって有益でも、経営全体で見るとリスクやデメリットが大きかったり、他部署との軋轢を生んだりするなら、上司や経営者は“ノー”と判断せざるを得ません。

そこで、提案する側が意識すべきは、会社のビジョンや理念に合致し、全社的なメリットや合意形成の道筋を示すこと。具体的には:

- 経営理念・ビジョンをリサーチし、提案がどう噛み合うかを説明

- 部署横断で影響範囲を考え、メリット・デメリットを整理

- コストとリターンを定量化してROIを算出

- KGI/KPIを設定し、実現プランを提示

- Win-Win-Winの構図を作る(会社・部署・個人、あるいは顧客との三方良し)

このプロセスを踏むことで、提案は**“全体最適”**の色合いを帯び、経営者からも「うちの会社全体を考えているな」と評価されるでしょう。

理念だけでは飯は食えない――しかし、理念とビジョンがなければ組織はバラバラになります。大切なのは、理念を踏まえたうえで、全体視点の経営計画や提案を打ち出すことです。社員が“個別最適”から“一社最適”のステージにステップアップすれば、組織全体がレベルアップし、結果的に大きな成果や持続的な成長へと繋がっていくはずです。

何かプロジェクトを立ち上げたい、業務改善をしたいと考えている方は、ぜひ今一度、「自分の提案は会社全体の視点から見てどうだろう?」と問いかけてみてください。そこに気づくことができれば、あなたのアイデアは**“個別最適”**の壁を破り、社内の賛同を得て、採用される提案となる可能性がぐっと高まるでしょう。