「自分が大切に育ててきた会社を、これからも安泰に引き継いでほしい」「自分の死後、家族が財産を巡って争うような事態だけは避けたい」

多くの経営者がそう願っているはずです。しかし、会社の相続は、一般的な財産の相続よりもはるかに複雑で、思わぬトラブルに発展しやすいという厳しい現実があります。会社の相続が、親族間の骨肉の争いである「争族」の引き金になるケースは後を絶ちません。

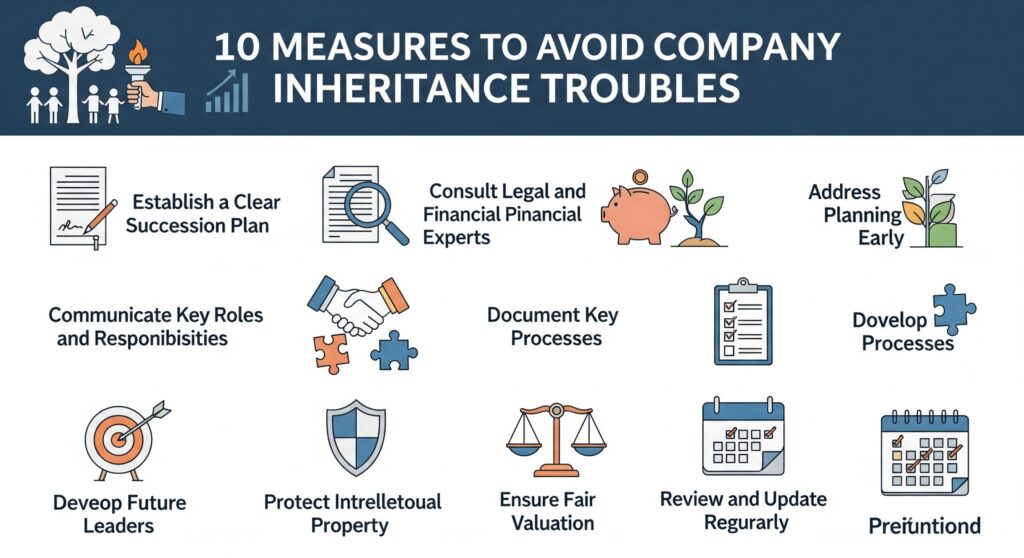

この記事では、なぜ会社の相続が揉めるのか、その根本原因を解き明かし、トラブルを未然に防ぐために経営者が今すぐ着手すべき具体的な10の対策を、分かりやすく解説していきます。

なぜ会社の相続はこれほどまでに揉めるのか?3つの根本原因

会社の相続トラブルには、特有の3つの根本原因があります。まずはこの原因を正しく理解することが、対策の第一歩となります。

原因1:分けられない「自社株」という財産

会社の相続財産の中心は、多くの場合「自社株」です。預貯金や不動産と違い、自社株は簡単に分割することができません。後継者に株式を集中させようとすると、他の相続人との間で不公平感が生じやすくなります。

例えば、相続人が長男(後継者)と次男の二人で、財産のほとんどが自社株だった場合、長男に全ての株式を相続させると、次男が受け取れる財産がほとんどなくなってしまいます。これが深刻な対立の始まりです。

原因2:高額になりがちな「株式の評価額」

業績が好調な会社ほど、自社株の評価額は経営者の想像以上に高額になっていることがあります。「うちの会社は中小企業だから大した価値はない」と思っていても、相続税評価額を計算してみたら数億円になった、というケースも珍しくありません。

株式の評価額が高くなればなるほど、後継者以外の相続人が主張する「遺留分(いりゅうぶん)」(法律で保障された最低限の相続分)も高額になります。これが、後述する代償分割の問題や納税資金の問題に直結します。

原因3:後継者と他の相続人間の「感情的な対立」

会社の相続には、「経営権」と「財産権」という二つの側面が絡み合います。後継者は「会社を守る」という使命感を持っていますが、経営に関わってこなかった他の相続人にとっては、自社株は単なる「金銭的価値のある財産」としか見えないことがあります。

この認識のズレが、「兄さん(後継者)だけが得をするのはおかしい」「会社のために我慢してきたのに、何ももらえないのは納得できない」といった感情的な対立を生み出し、問題をより一層こじらせてしまうのです。

今すぐ経営者が着手すべき!会社の相続トラブルを防ぐ10の対策

これらの深刻なトラブルを避けるため、経営者は元気なうちから計画的に対策を講じる必要があります。ここでは、具体的な10の対策を3つのカテゴリーに分けてご紹介します。

《意思決定と共有編》

まずは、経営者自身の意思を明確にし、それを関係者に正しく伝えることから始めます。

対策1:後継者を正式に指名し、社内外に明確に伝える

「誰に会社を継がせるのか」を早急に決定し、その意思を他の相続人候補や従業員、取引先などの関係者に明確に伝えておくことが最も重要です。曖昧な態度は、相続人間の憶測や期待を呼び、争いの火種となります。後継者を早期に決定し、経営者としての教育を始めることで、他の相続人も納得しやすくなります。

対策2:「遺言書」を作成し、経営者の意思を法的に遺す

「誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか」を具体的に記した遺言書(特に法的な効力が強く、偽造の恐れがない「公正証書遺言」が推奨されます)を作成しましょう。遺言書は、法定相続分よりも優先される強力な法的ツールです。後継者に株式を集中させる旨を明記することで、相続発生後の無用な混乱を防ぎます。

対策3:付言事項を活用し、家族への想いや理由を書き記す

遺言書には、法的な効力はありませんが「付言事項」としてメッセージを記載できます。なぜ後継者をその人に決めたのか、なぜそのような財産分与にしたのか、他の家族への感謝の気持ちや想いを自分の言葉で綴りましょう。このメッセージが、残された家族の感情的なわだかまりを解き、円満な合意形成を後押しするケースは少なくありません。

《財産と資金の準備編》

次に、意思を実現するための具体的な財産や資金の準備を進めます。

対策4:自社株の評価額を定期的に把握・管理する

まずは「敵」を知ることからです。税理士などの専門家に依頼し、自社の株価が現在いくらなのかを正確に把握しましょう。株価は会社の業績によって変動するため、定期的に評価額を算定し、高騰しすぎていないか、対策が必要かなどを常にモニタリングすることが重要です.

対策5:後継者以外の相続人のための「代償財産」を準備する

後継者に株式を集中させる代わりに、他の相続人にはそれに代わる別の財産(預貯金、不動産、有価証券など)を渡せるように準備しておくことが極めて重要です。これが「代償分割」の準備です。他の相続人が遺留分を主張しても、この代償財産で支払うことができれば、会社の株式を守ることができます。

対策6:「生命保険金」で納税資金と代償資金を確保する

経営者を被保険者、後継者を受取人とする生命保険は、事業承継において非常に有効なツールです。死亡保険金は「受取人固有の財産」とみなされるため、遺産分割協議の対象外となります。また、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税が非課税となるため、後継者が受け取った保険金を、納税資金や他の相続人へ支払う代償資金に充てることができます。

《法務・税務による防御編》

最後に、専門的な手法を用いて、会社の経営権を盤石にし、税負担を軽減します。

対策7:計画的な「生前贈与」で株式を集約させる

相続発生を待つのではなく、経営者が元気なうちに、計画的に後継者へ自社株を生前贈与していく方法です。暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度などを活用することで、一度に多額の税負担が発生するのを避けながら、少しずつ株式を後継者に移転させることができます。

対策8:「事業承継税制」を活用し、税負担を軽減する

一定の要件を満たすことで、後継者が相続・贈与によって取得した自社株にかかる相続税・贈与税の納税が100%猶予・免除される強力な制度です。要件は複雑ですが、活用できれば税負担の問題を根本的に解決できる可能性があります。専門家と相談の上、活用を検討する価値は非常に高いでしょう。

対策9:「種類株式」や「民事信託」で経営権を盤石にする

遺留分対策として、法的なスキームを活用します。例えば、議決権を持たない種類株式を他の相続人に渡し、議決権を持つ株式(黄金株など、重要事項の拒否権を持つ株式を含む)を後継者に集中させる方法があります。また、民事信託(家族信託)を活用し、経営者が元気なうちに株式の議決権だけを後継者に託し、財産権は他の家族に残すといった柔軟な設計も可能です。

対策10:「定款」を見直し、株式の分散リスクに備える

万が一、相続によって後継者以外に株式が渡ってしまった場合に備え、会社の憲法である「定款」を見直しておくことも重要です。「相続人等に対する株式の売渡請求」に関する規定を盛り込んでおくことで、会社がその株式を強制的に買い取ることが可能になり、株式の社外流出や分散を防ぐことができます。

まとめ:円満な事業承継こそ、経営者の最後の仕上げ

会社の相続トラブルを防ぐためには、法務、税務、そして何よりも家族への想いを込めた複合的な対策が必要です。これらの対策は、どれか一つをやれば万全というわけではなく、会社の状況や家族構成に合わせて、いくつかを組み合わせて実行することが成功の鍵となります。

経営者が元気なうちに、愛情をもって育ててきた会社と、大切な家族の未来のために、計画的に準備を始めること。それこそが、経営者に課せられた「最後の、そして最大の責務」と言えるでしょう。

会社の相続・事業承継の複雑な問題は、株式会社勝継屋にお任せください

「10の対策は分かったが、自社にどれが最適なのか判断できない」

「遺言書や定款の見直しなど、具体的な手続きを誰に頼めばいいのか…」

「家族に話を切り出すタイミングや方法に悩んでいる」

会社の相続・事業承継は、一社一社、ご家族ごとに事情が異なり、唯一無二のオーダーメイドの対策が求められる非常にデリケートな問題です。

もし少しでもご不安やお悩みがあれば、ぜひ一度、事業承継の専門家集団である株式会社勝継屋にご相談ください。

私たちは、単に税金や法律の手続きを代行するだけではありません。豊富な経験を持つ専門家が、経営者様とご家族の皆様の想いを丁寧にお伺いし、感情的な側面にも配慮しながら、法務・税務の両面から最も円満かつ効果的な承継プランを立案・実行いたします。

会社の未来とご家族の幸せを守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。初回のご相談は無料です。誰にも相談できずに一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。